Prenez le sanatorium qu’Alvar et Aino Aalto ont construit à partir de 1929 à Paimio, en Finlande. Avec ses terrasses spectaculaires se projetant dans le ciel, le bâtiment, dans ses représentations canoniques, ressemble de façon troublante aux côtes qui se dessinent sur une radiographie, outil principal de diagnostic de la tuberculose. Ses chambres aux lignes épurées, dénuées d’ornements, ont été conçues de manière à minimiser les surfaces où la poussière pourrait s’accumuler. Même l’intersection entre le sol et le mur sous la fenêtre est incurvée de manière à limiter l’accumulation de poussière. Les chambres étaient équipées de meubles et d’équipements sanitaires conçus par l’architecte, dont des chaises au dos incliné afin de faciliter la respiration et l’expectoration, des vasques anti-éclaboussures et des crachoirs antibruit. Et les poignées de porte ont fait l’objet d’un soin particulier pour ne pas accrocher les manches des blouses blanches des médecins.

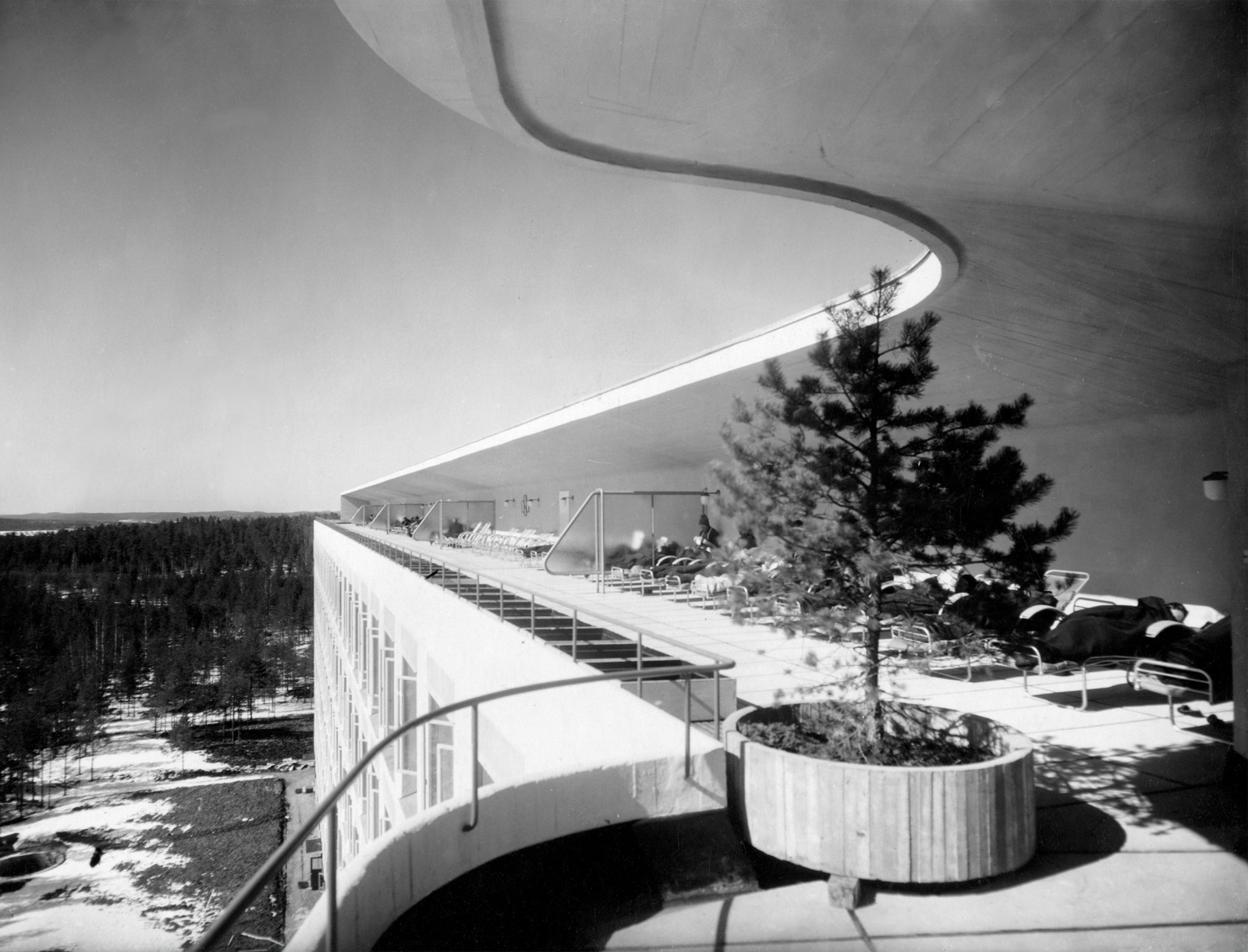

Mais l’équipement principal du bâtiment est le toit-terrasse, situé au sixième étage et surplombant un paysage boisé. Les patients y étaient amenés en fauteuil roulant pour leur permettre de prendre régulièrement l’air frais et le soleil dans la chaise longue spécialement conçue par Aino Aalto. Le toit-terrasse a finalement dû être fermé – peut-être parce que les infirmières ne parvenaient pas à faire face au nombre de patients désespérés qui s’en jetaient dès qu’elles tournaient le dos. L’architecture moderne comme forme de suicide assisté ? La découverte et l’isolement de la streptomycine en 1944 ont révélé que la thérapie par l’air frais et le soleil appliquée dans les sanatoriums avait très peu de fondements scientifiques. Elle pouvait même précipiter la fin. Littéralement, dans le cas de Paimio.

La tuberculose a rendu l’architecture moderne moderne. Ce ne sont pas les architectes modernes qui ont créé les sanatoriums modernes, mais plutôt les sanatoriums qui ont modernisé les architectes. Aalto avait été un architecte néoclassique avant sa « conversion au fonctionnalisme » à l’occasion d’une participation à un appel à projets architectural pour un sanatorium à Kinkomaa, également en Finlande, en 1927 – projet inabouti fait de lignes horizontales et de larges terrasses visant à accélérer la guérison, qui anticipait Paimio. Aalto ne considérait pas le sanatorium comme une architecture au service de la médecine, mais une forme de médecine en soi, un instrument médical : « L’objectif principal du bâtiment est de servir d’instrument médical. […] La conception des chambres est déterminée par l’épuisement des forces du patient, allongé dans son lit[3]. »

Lui-même malade à l’époque du concours, Aalto affirme que le fait d’avoir dû rester couché pendant une période prolongée avait été crucial à sa compréhension du problème. L’architecture a toujours été conçue pour l’individu vertical, mais, en l’occurrence, le client était en permanence à l’horizontale. Il fallait donc complètement revoir la conception des chambres et du bâtiment. On ne pouvait laisser les lampes des chambres au plafond, où elles irritaient les yeux de leurs occupants, allongés dans leur lit et pour qui le plafond prenait soudain une importance considérable – telle peut-être une nouvelle sorte de façade. La vue qu’offre la fenêtre sur la forêt devait être calculée depuis le point de vue du lit. Sur la terrasse, la faible hauteur du parapet et la finesse du garde-corps le surmontant permettaient à l’individu horizontal de porter son regard au loin, bien au-dessus des arbres.

Il fallait également penser en ces termes les couleurs de la pièce et du bâtiment. Des nuances de bleu apaisantes, « sobres et foncées », pour le plafond. Des teintes plus claires pour les murs. Un jaune canari éclatant dans le kiosque d’accueil près de l’entrée et pour le linoléum du foyer, des escaliers et des couloirs évoquait « un optimisme radieux, même par temps froid et nuageux[4] ». Les facteurs psychologiques étaient eux aussi pris en compte : « Une période étendue de confinement peut s’avérer extrêmement déprimante pour le patient alité. […] Un sanatorium est, pour ainsi dire, une maison avec des fenêtres ouvertes[5]. »

L’hôpital devait être pensé comme une nouvelle sorte de maison. Et, inversement, la maison générique doit être envisagée comme un sanatorium. Aalto a écrit plus tard : « J’ai découvert que les réactions physiques et psychologiques particulières des patients fournissent de bonnes pistes pour les logements ordinaires. […] Pour examiner la façon dont les êtres humains réagissent aux formes et aux constructions, il est utile d’utiliser pour les expérimentations des personnes particulièrement sensibles, telles que des patients de sanatorium[6]. »

La sensibilité physiologique et psychologique du malade a été mise à profit pour recalibrer l’architecture. Même les meubles spécialisés sont rapidement devenus des meubles ordinaires du quotidien. Par exemple, si la chaise à assise suspendue en bouleau de Paimio avait pour fonction d’ouvrir la cage thoracique du patient, lui permettant de respirer plus facilement, elle est devenue très vite la chaise de tout le monde. Il en est de même du reste du mobilier conçu spécialement pour Paimio : « Le sanatorium avait besoin de meubles légers, flexibles, faciles à nettoyer, etc. Au terme de longues expérimentations sur le bois, le système flexible a été mis au point […] pour produire des meubles mieux adaptés à la vie longue et pénible en sanatorium[7]. » Un atelier conçu avec une entreprise locale a permis de réaliser les premiers essais puis, en 1935, à peine deux ans après avoir achevé Paimio, Alvar et Aino Aalto ont fondé la société d’ameublement Artek, avec « l’ambition de soutenir et nourrir le bien-être physique et psychologique des êtres humains[8] ».

Le point de référence était l’individu gravement malade. Aalto affirmait que l’architecte devait répondre aux besoins de la personne « en plus faible condition ». Le patient tuberculeux est alors devenu le modèle de l’architecture moderne. En d’autres termes, la maladie n’était plus vue comme l’exception, mais comme la norme, les différents degrés de maladie définissant la condition humaine. Le sujet moderne souffre de multiples maux, tant physiques que psychologiques, et l’architecture constitue un cocon protecteur, non seulement vis-à-vis des éléments naturels et d’autres menaces extérieures, mais, de manière plus marquée avec la modernité, contre des menaces intérieures – psychologiques et physiologiques.

Aalto comparait ses expérimentations à Paimio et leur application dans l’usage quotidien aux formes « exagérées » d’analyse auxquelles les scientifiques recourent « afin d’obtenir des résultats plus clairs et visibles », telle la coloration de bactéries dans le cadre d’examens au microscope[9]. Il voyait le travail de conception comme une forme de recherche médicale, le sanatorium faisant office de laboratoire de recherche pour l’architecture moderne – une manière de tester l’architecture, de regarder ce qui est caché, d’exposer les forces invisibles.

Il y a toujours une relation intime entre l’architecture et le corps humain. Avec l’architecture moderne, ce caractère intime s’est approfondi puisque l’on sait désormais qu’il y a des microbes invisibles dans le corps. Les vrais clients de l’architecture moderne sont en effet invisibles. Sigmund Freud, les rayons X, la bactériologie et la théorie microbienne de la maladie sont tous apparus dans un court laps de temps historique et sont tous liés au fait d’observer l’intérieur, d’identifier l’invisible : l’inconscient, le squelette, le micro-élément bactérien, le bacille de la tuberculose.

L’architecture a opéré le même retournement sur elle-même, la menace n’étant plus extérieure, mais intérieure, dans l’invisible. L’échelle « micro » de la bactérie est devenue la base de l’ameublement, des maisons et des villes : le « micro » et le « macro », la bactérie et la ville. Les villes ont soudain été considérées comme grouillant d’occupants invisibles, les nouveaux clients de l’architecture et de l’urbanisme modernes.

L’architecte est devenu bactériologue. L’architectural même est devenu bactérien. Le Corbusier disait lui-même qu’il devait effectuer « un travail de laboratoire », « isolant [s]on microbe » jusqu’à ce qu’il apparaisse « avec une clarté indiscutable ». Ce sont véritablement ses mots, et il poursuit en affirmant que l’on peut établir des « diagnostics » à partir de ce microbe, pour en tirer les principes fondamentaux de l’urbanisme moderne. L’architecture moderne part donc du microbe pour arriver à la ville, puis fait le chemin retour[10].

L’architecture moderne couchée n’est pas uniquement un nouveau paradigme consistant à observer l’architecture du point de vue des individus les plus affaiblis, avec le patient horizontal comme client paradigmatique. Elle implique aussi d’aborder l’espèce humaine elle-même comme faible, fragile, vulnérable, baignant dans les bactéries. L’humain n’est plus placé au centre d’un système géométrique, mais perpétuellement hospitalisé. C’est un renversement complet de la vision de l’homme vitruvien par Léonard de Vinci, et même de sa réincarnation à l’époque moderne dans des figures telles que le Modulor de Le Corbusier. L’homme clairement défini dans son caractère athlétique, vertical et genré laisse place à une multiplicité de conditions liées à l’âge, au sexe, à des états physiques et mentaux engagés dans diverses combinaisons et collaborations avec d’autres espèces. La maladie n’est pas un terme négatif, mais un générateur de nouveaux potentiels et le moteur même de la modernité.

Publié dans l'ouvrage « Soutenir. Ville architecture et soin » édité par le Pavillon de l'Arsenal en 2022.