On ne peut qu’être frappé du grand retour de l’embellissement et de l’ornement dans le discours architectural et urbanistique contemporain [1], thèmes qui appartiennent originairement au monde de l’architecture humaniste et classique. Cela ne signifie évidemment pas un retour à ce type d’architecture bien caractéristique, ni même à sa façon de concevoir le projet. La référence aux catégories de l’esthétique architecturale classique n’est cependant ni anodine ni gratuite ; elle est le symptôme d’une convergence des situations et des questions sur lesquelles il importe de s’arrêter.

Les cinq caractères de l’embellissement urbain

L’embellissement n’est rien d’autre que l’expression de ce type de transformation, qui vise à modifier le réel à moindres frais, en tenant compte des innombrables contraintes, financières et juridiques, qui brident l’action. L’embellissement n’a rien de démiurgique : il intervient sur l’existant, à la marge, par petites touches. Il consiste moins à transformer le réel qu’à en reprendre les contours et à les redessiner, au point que la technique relève au premier chef du disegno. On parle, pour qualifier l’urbanisme d’Ancien Régime, d’« urbanisme frôleur[3] » qui, à quelques exceptions près, s’épargne les grands travaux et préfère s’appuyer, pour faire œuvre, sur la convergence des innombrables initiatives, privées aussi bien que publiques, qu’organise sa réglementation. Percier et Fontaine, les architectes de l’Empire napoléonien, dans une période plus tardive et ambitieuse pourtant, verront qualifier certaines de leurs interventions de « rapetassement[4] ». En un sens, la ville européenne contemporaine se prête encore mieux à l’embellissement : plus équipée, plus dense, plus patrimonialisée, elle appelle naturellement la restauration et la réhabilitation, par la place qu’elle accorde à l’existant ; elle doit, elle aussi, faire face à de fortes contraintes financières qu’entraîne son endettement, tout en organisant la collaboration d’un nombre grandissant d’acteurs destinés à partager les mêmes valeurs et critères dans leurs interventions – ce qui correspond précisément aux fonctions de l’embellissement considéré comme une modalité spécifique de l’aménagement.

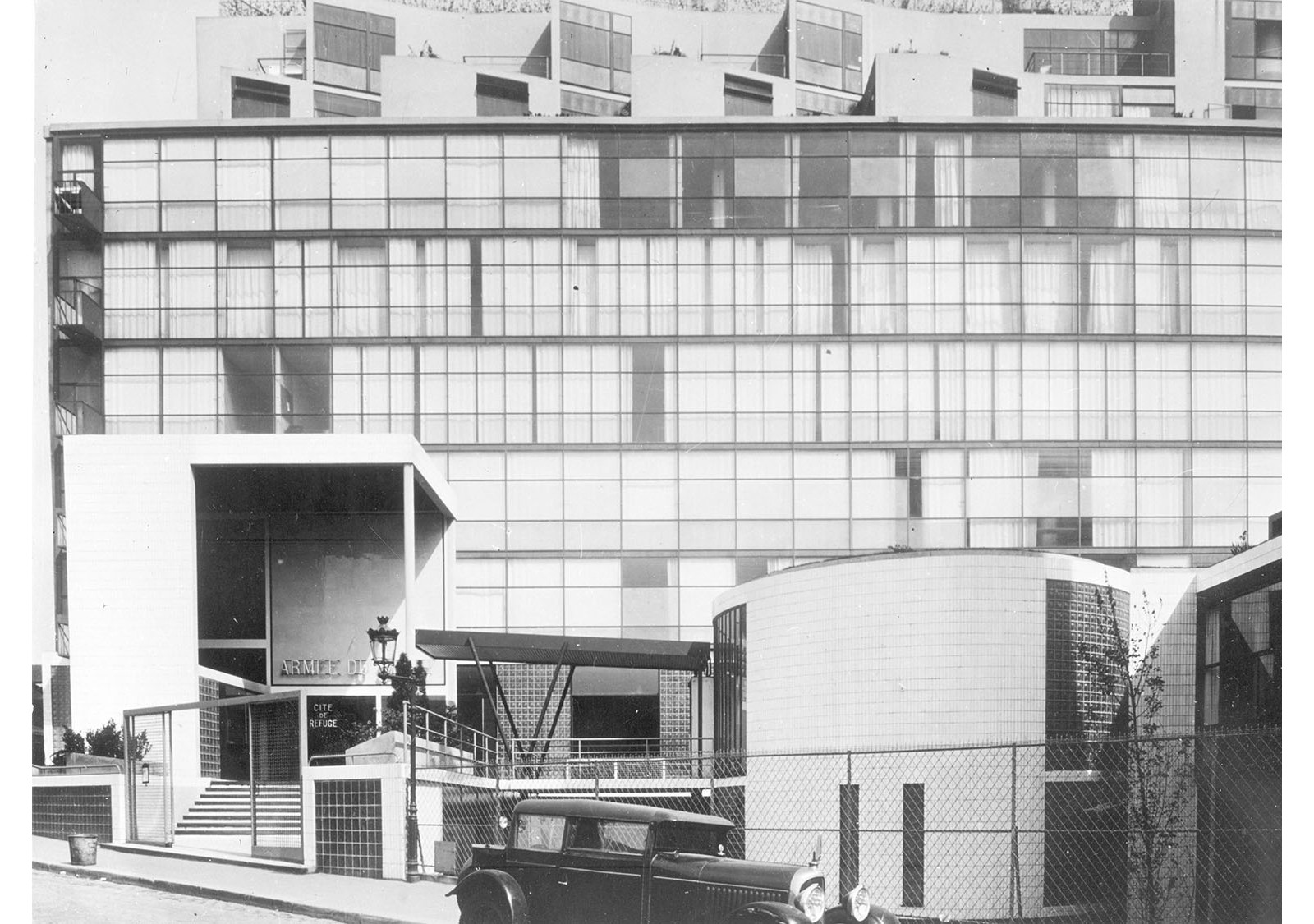

L’embellissement surgit en même temps que la ville se fonctionnalise. Il est étroitement lié au devenir-machine de celle-ci : hier, il accompagnait les tracés régulateurs et les zonages censés favoriser la circulation et l’hygiène ; aujourd’hui, le thème de l’embellissement revient alors que se développe l’application de l’intelligence artificielle à la gestion urbaine, sous le terme de «smart city». Ainsi, l’embellissement est toujours lié à une modernité, qui n’est elle-même moderne que par son intelligence des fonctions et des besoins que celles-ci remplissent : il est donc bien la beauté de la fonction. L’expression est cependant trompeuse, car elle n’a rien de fonctionnaliste. Dans l’embellissement, ce n’est pas la fonction qui fait la forme, et l’ornement ne vise pas nécessairement à magnifier la structure et la logique de son fonctionnement. Le rapport se renverse, car les beautés propres à l’embellissement prétendent elles-mêmes contribuer à la fonction. Ce qui est beau en soi fonctionne mieux, parce que la beauté favorise à la fois l’appropriation de la fonction par la société et la dignification de l’être humain à travers l’accomplissement de ses tâches. Dans la triade vitruvienne Firmitas, Utilitas, Venustas, aucun des termes ne domine l’autre, mais tous s’entretiennent et se confortent. La triade souligne l’étroite imbrication de l’esthétique, du pratique et de la durée dans un rapport entièrement bijectif, où la beauté n’est pas seulement l’effet de la fonction, mais contribue à son efficacité et à sa durabilité même. Il n’y a pas un si grand saut entre Palladio qui fait de son ordonnance de prédilection, l’ionique eustyle, l’expression du plus parfait équilibre entre solidité, utilité et beauté, et William J. Hopkins (professeur de physique au Drexel Institute of Art, Science and Industry à Philadelphie) qui, dans son ouvrage sur les lignes téléphoniques[5], en pleine révolution industrielle, souligne combien la beauté du nouveau paysage américain, déployant la résille de son réseau téléphonique, participe à l’élan technologique du pays[6]. C’est comme si la fonction se dédoublait en une fonction première, simple et purement utilitaire, et une fonction seconde, à la fois embellie et embellissante, qui magnifie la première pour l’arracher à son déterminisme et à son machinisme. Dans la situation contemporaine où, sous l’effet de l’intelligence artificielle, les fonctions se virtualisent et s’invisibilisent, il importe plus encore de procéder à leur dédoublement qui non seulement les ennoblit, mais qui, plus essentiellement, les rend visibles et donc plus humaines et moins mystifiantes. Cette opération de dédoublement de la fonction est très ancienne et fait partie des opérations fondamentales de la morale antique. Dans le De officiis[7], Cicéron distingue ainsi l’utile de l’honestum, soit ce qui est proprement utile de ce qui est digne et contribue à l’ennoblissement de l’être humain. Le premier théoricien de l’architecture à parler proprement d’embellissement, bien avant Voltaire, fut Leon Battista Alberti[8] dans son traité de L’Art d’édifier: il utilise à cette fin le verbe honestare, qui signifie à la fois embellir et ennoblir, et conjoint ainsi très étroitement la beauté et la dignité – la beauté de la dignité, la dignité de la beauté. L’utilitarisme antique dont fait preuve le De officiis pressent ce que les utilitarismes postérieurs négligeront dans leur aveuglement : que nos choix, même et surtout les plus égoïstes, témoignent le plus souvent de notre ignorance de ce que sont vraiment notre utilité et notre intérêt. Seule la beauté de l’action et de ses conditions permet de juger de la validité de leur utilité. L’embellissement se met alors au service de ce que j’ose appeler un utilitarisme ou un fonctionnalisme critique.