Revenons à la situation parisienne contemporaine. La prise en compte des questions environnementales y remet nécessairement l’architecture au centre du jeu. En effet, bien que les questions environnementales se règlent aussi à l’échelle de la ville, elles ne peuvent éviter d’interroger la définition formelle des bâtiments en eux-mêmes – géométrie, proportions, matérialité, localisation, modes de production, etc. Responsable d’environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre et d’environ 45 % de la consommation énergétique au niveau national, la construction a forcément un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre d’une relation mieux raisonnée à la nature.

Les architectes vont devoir faire avec moins de moyens techniques et un champ de contraintes étendu. Cette situation va constituer, pour l’architecture en général, et pour l’esthétique de Paris en particulier, une opportunité extrêmement fructueuse.

Les contraintes drastiques de la réponse architecturale à la crise environnementale constituent une opportunité rare de refondation de la discipline architecturale, à partir desquelles l’esthétique de Paris gagnera à se fonder à l’avenir.

Posons ici une série d’hypothèses.

Posons ici une série d’hypothèses.

Tout d’abord, l’hypothèse que la baisse conjointe des sources d’énergie mobilisables et des ressources disponibles va conduire à une réduction générale des moyens mobilisables au service de l’édification

[2].

Ensuite, l’hypothèse que la rationalité architecturale vise à produire, à travers le processus du projet, à la fois un bâtiment en tant que forme construite et le récit théorique et conceptuel qui permet, dans un même temps, d’établir les règles de constitution de cette forme et de lui conférer sa signification particulière. Autrement dit, la fonction ultime du processus de projet est de créer un récit théorique, un contexte conceptuel, qui permet de justifier de manière rationnelle, dans les limites du projet considéré, des dispositions qui seraient irrationnelles dans un autre contexte. L’art de l’architecte consiste à imaginer des contradictions productives qui rendront son œuvre significative, et à les résoudre par le raisonnement adapté ; c’est sur cette résolution que repose la poétique particulière de l’architecture. Une telle démarche accueille avec opportunisme toute nécessité nouvelle, de quelque nature qu’elle soit, pour en faire un élément expressif.

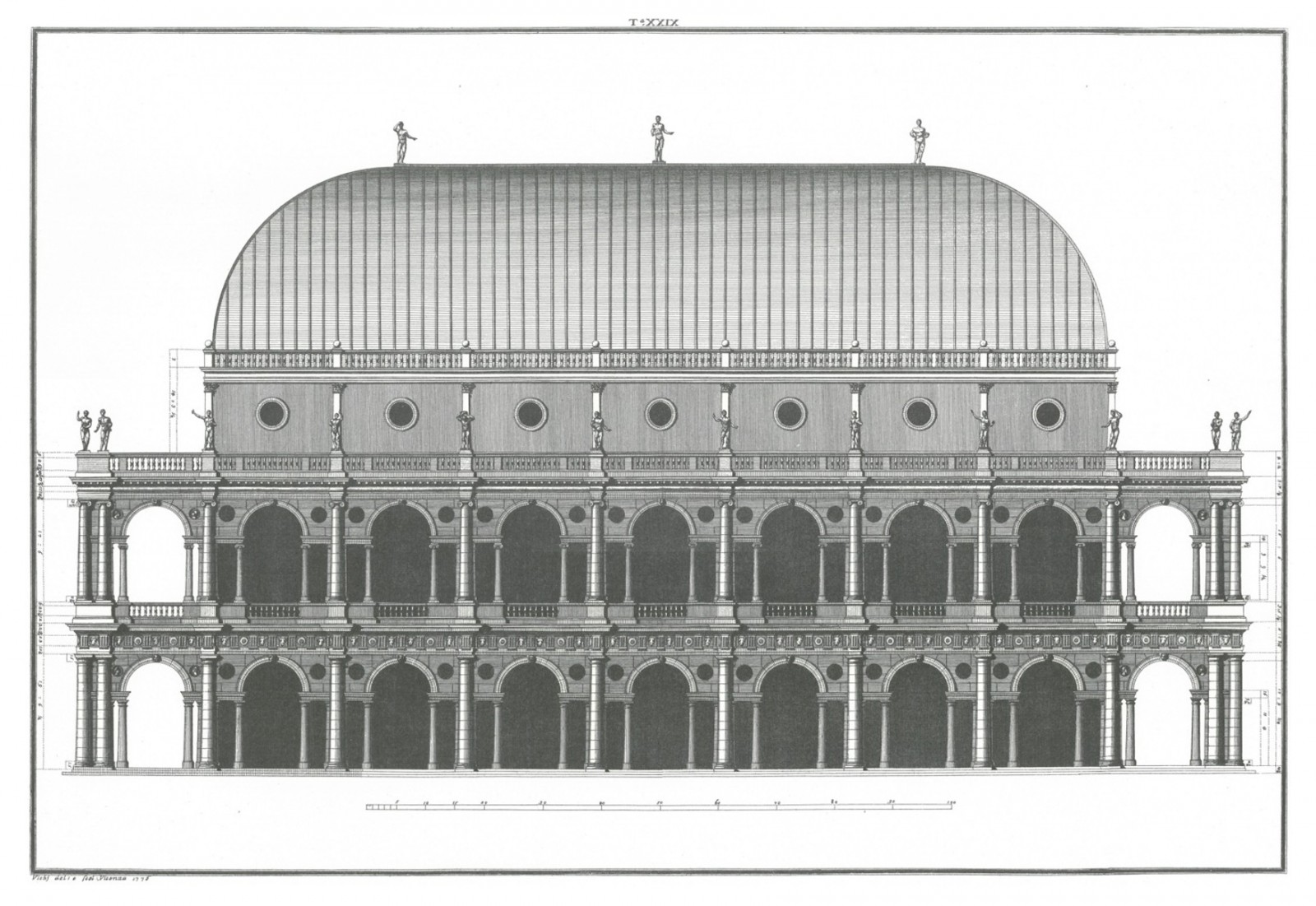

La façade colorée du Centre Pompidou sur la rue du Renard, par exemple, serait ridicule si elle n’était constituée que de faux tuyaux – et même si de vrais tuyaux avaient été sortis du bâtiment comme caprice des architectes. Mais le fait que la structure et la circulation principale, qui sont généralement situées à l’intérieur des bâtiments, soient elles aussi externalisées, ajouté à la lisibilité des poutres sur les pignons, nous indique que ce dispositif vise à produire un plan libéré de toute sujétion, ce qui se comprend immédiatement comme solution possible pour un lieu dédié à l’art contemporain. Rogers et Piano avaient envie de faire un bâtiment qui ressemblerait à une machine, à l’image d’un Fun Palace de Cedric Price enfin réalisé ; et à partir d’une analyse des données du site et du programme, ils ont élaboré le récit qui leur a permis de justifier ce désir initial. Ce caractère disruptif du bâtiment s’inscrit dans le droit fil d’une histoire de l’architecture française et parisienne, dans ce rationalisme constructif défini par Viollet-le-Duc comme la possibilité de fonder l’expression architecturale d’un bâtiment sur les moyens mis en œuvre pour le construire. Et la co-visibilité entre le Centre Pompidou et la cathédrale Notre-Dame vient encore souligner ce lien.

Parce que ses productions se situent dans l’espace public, et parce qu’elles s’inscrivent dans le flux d’une culture architecturale en permanente réélaboration, l’architecture se doit d’incarner des valeurs collectives. La condition d’intelligibilité de ses productions repose sur l’économie de moyens, qui consiste à consacrer le minimum de ressources à une tâche donnée – elle nous est imposée, de ce point de vue, par la condition environnementale contemporaine –, mais qui est aussi une catégorie esthétique qui est la condition de possibilité de création de formes pertinentes

[3]. Les contraintes drastiques de la réponse architecturale à la crise environnementale constituent une opportunité rare de refondation de la discipline architecturale, à partir desquelles l’esthétique de Paris gagnera à se fonder à l’avenir.