1. Voir Natacha Coquery « Patrimoine privé, patrimoine public : la reconversion de l’hôtel aristocratique parisien en bureaux au XVIIIe siècle », in Daniel J. Grange et Dominique Poulot (dir.), L’Esprit des lieux. Le patrimoine et la cité, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1997 p. 377-390.

2. Natacha Coquery, « De l’hôtel aristocratique aux ministères : habitat, mouvement, espace à Paris au XVIIIe siècle », thèse de doctorat, université Paris 1, janvier 1995.

3. Minutieusement décrites par Honoré de Balzac in La Comédie humaine, VII : Études de mœurs : Scènes de la vie parisienne [1844], Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 954-956. Notons qu’au cours de la même décennie, Herman Melville décrit dans Bartleby le travail répétitif des copistes d’un bureau de Wall Street. In Herman Melville, Bartleby, une histoire de Wall Street [1853], Paris, Allia, 2004.

4. Voir Walter Benjamin, « Louis-Philippe ou l’intérieur », in Paris, capitale du XIXe siècle [1939], Paris, Allia, 2003.

5. Voir Bernard Marrey, « Banques et bureaux », in Le Fer à Paris. Architectures, Paris, Pavillon de l’Arsenal, Picard, 1989, p. 64-65.

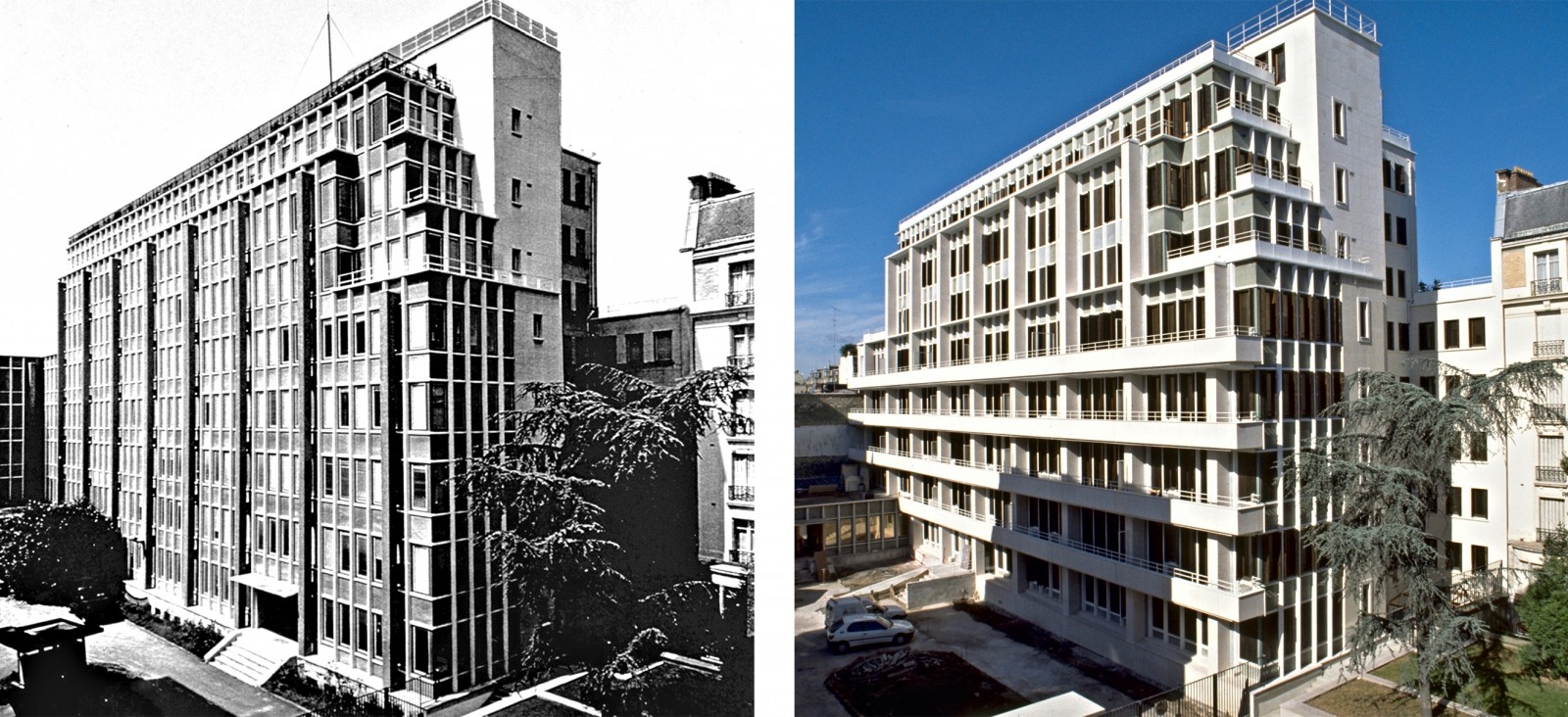

6. Ce terme se généralisera dans les années 1990 pour décrire les opérations consistant à conserver les façades tout en vidant l’intérieur d’immeubles de logements transformés en immeubles de bureaux.

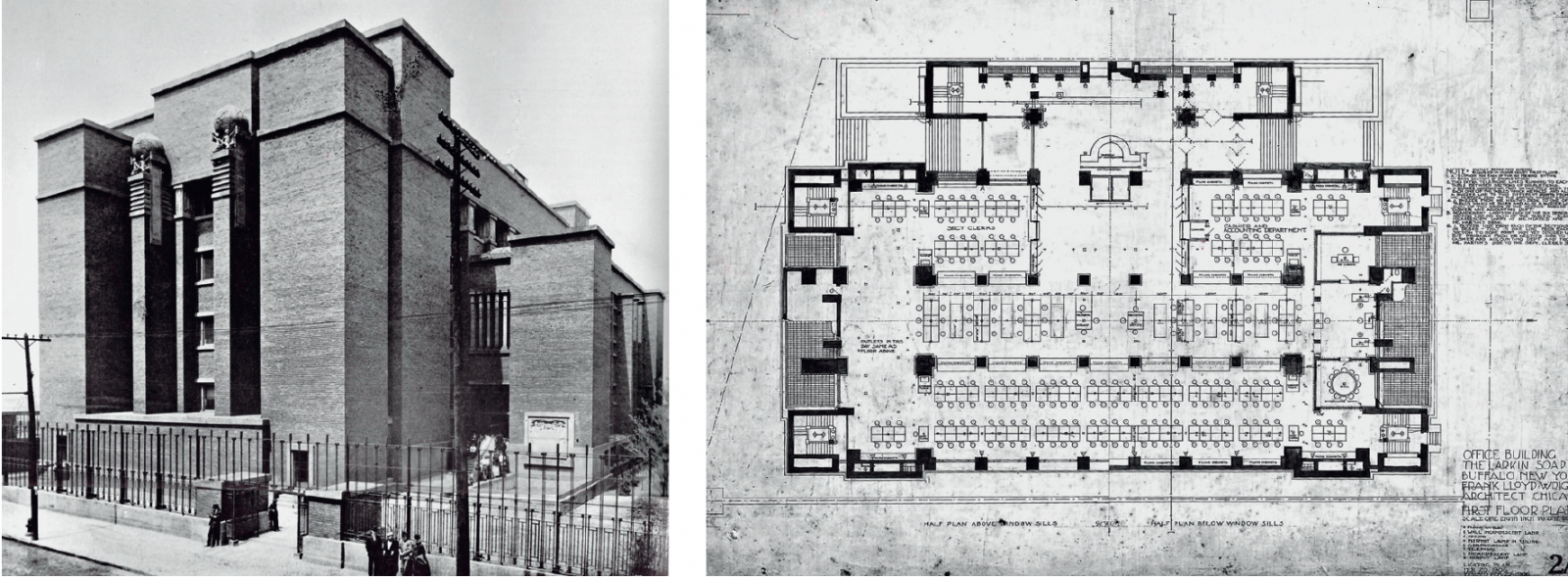

7. Louis Sullivan, Form follows Function. De la tour de bureaux artistiquement considérée [1896], Paris, éditions B2, 2011.

8. Ibid.

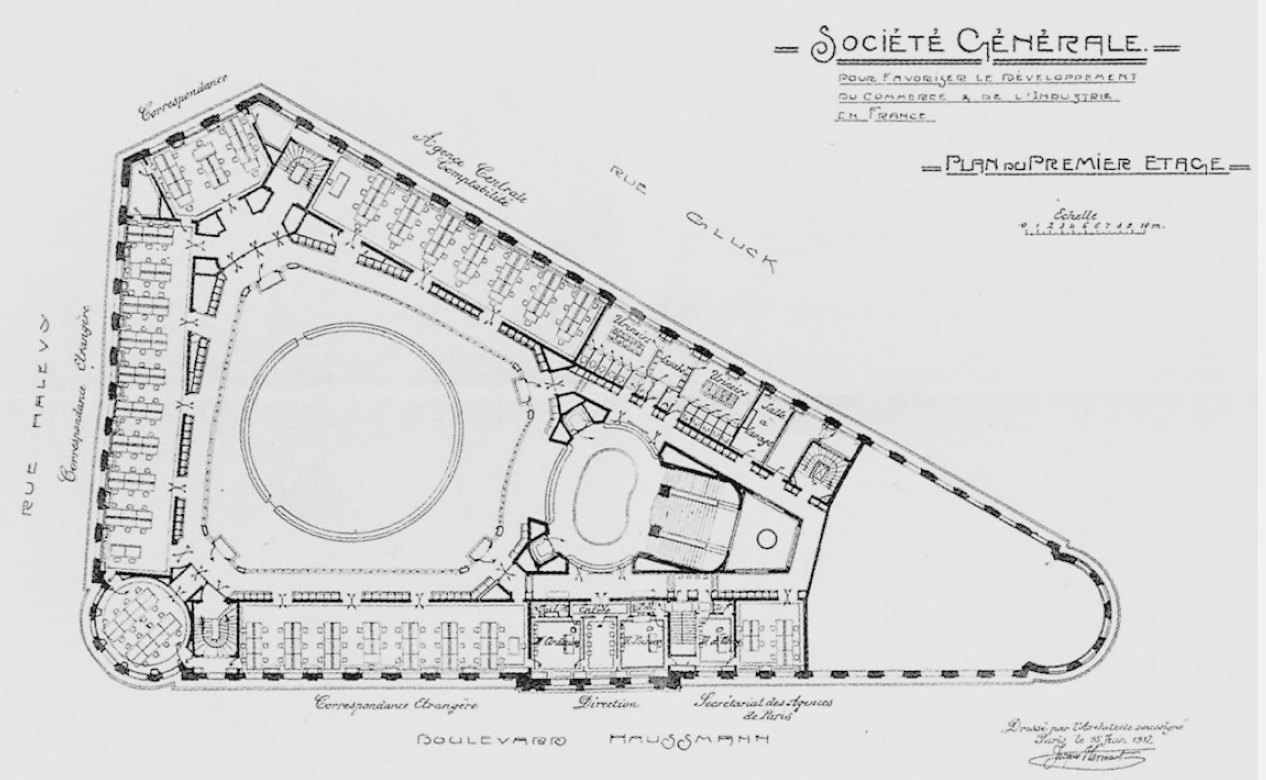

9. Julien Guadet, Éléments et théorie de l’architecture, t. iii, Paris, Aulanier, 1901.

10. À ce sujet, voir Jacques Lucan, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009.

11. Julien Guadet, Éléments et [...], op. cit., p. 398.

12. Voir Soline Nivet, « Formes habitables », in L’Invention de la tour européenne, Olivier Namias et Ingrid Taillandier (dir.), Paris, Pavillon de l’Arsenal, Picard, 2009, p. 205.

13. Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Crès, 1925 ; rééd. Paris, Vincent, Fréal et Cie, 1966, p. 177.

14. Louis Sullivan, Form follows Function [...], op. cit.

15. L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 3, avril 1932.

16. « [...] une cheminée, des vitrines, des bibelots, des tableaux au mur », in L’Architecture d’Aujourd’hui, ibid.

17. Idem.

18. Idem.

19. Idem.

20. Idem.

21. Voir Éric Lapierre, Guide d’architecture, Paris 1900-2008, Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2008

22. L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 8, septembre 1933, p. 64.

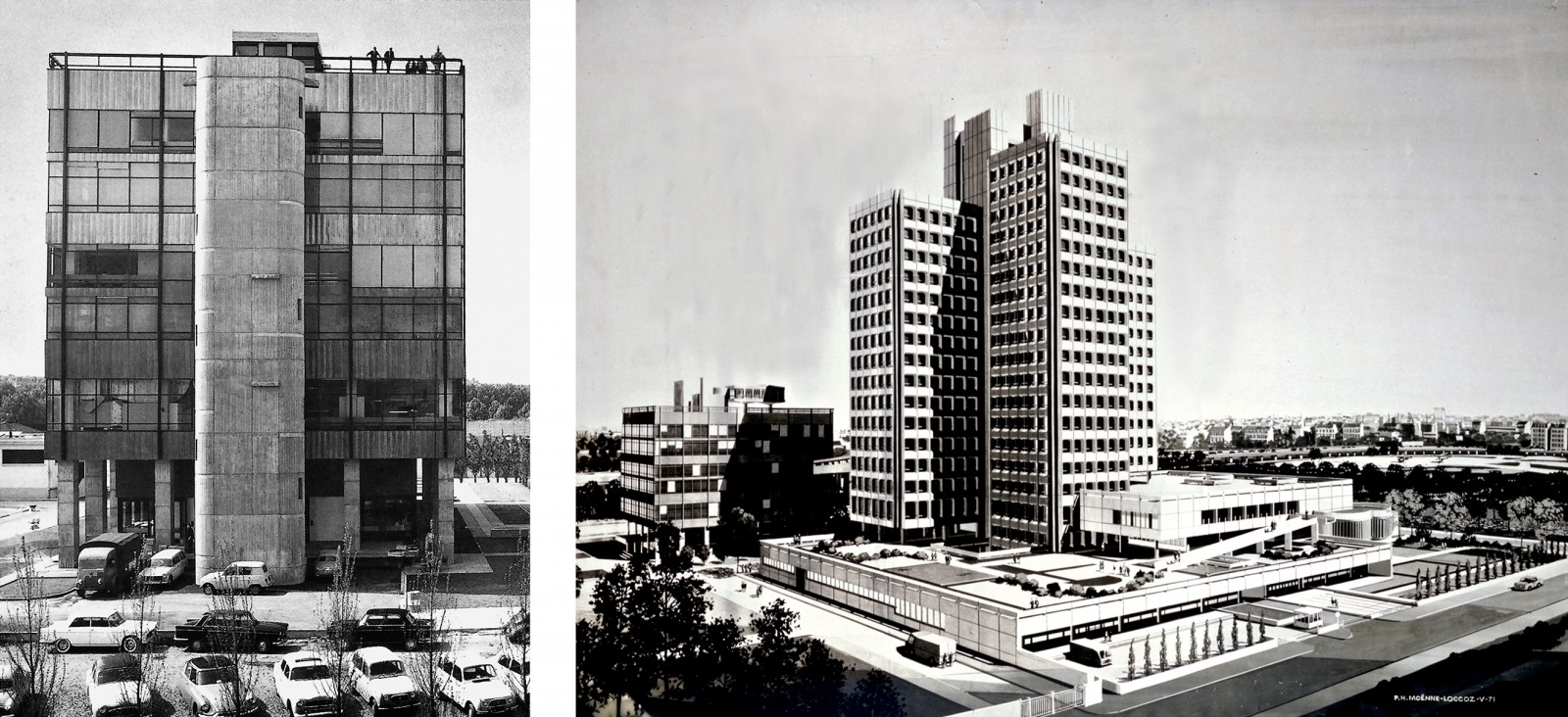

23. René-A. Coulon et Paul Genes, « L’architecture des ensembles administratifs », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 82, février-mars 1959.

24. Idem.

25. Idem.

26. «Tout était prétexte à recherches, entretien avec Jean Balladur », Le Moniteur Architecture AMC, n° 32-33, juin-juillet 1992.

27.Raymond Lopez, « USA. La leçon de Mies van der Rohe », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 70, janvier 1957.

28.Ibid.

29. Le Corbusier, « Besoins types, meubles types », L’Art décoratif aujourd’hui, Paris, Crès, 1925.

30.«Tout était prétexte à recherches, entretien avec Jean Balladur », art. cit.

31. Raymond Lopez, « USA. La leçon de Mies van der Rohe », art. cit.

32. « À l’échelle de l’urbanisme », in René-A. Coulon et Paul Genes, « L’architecture des ensembles administratifs »,

art. cit.

33. Voir Olivier Namias, « Essor de l’urbanisme vertical à Paris, 1945-1976 », in Olivier Namias et Ingrid Taillandier (dir.), L’Invention de la tour européenne, op. cit. Pour le détail des débats règlementaires sur les hauteurs à Paris, voir Jean Castex et Rémi Rouyer, Les Tours à Paris, bilan et prospectives, Paris, Apur, 2003.

34. « Étude et aménagement des bureaux-paysages », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 165, janvier 1973.

35. La montée en puissance des space-planners aux États-Unis est également liée à une structure de maîtrise d’ouvrage qui gagnera progressivement la France jusqu’à la dominer aujourd’hui. Produits par des promoteurs et financés par des investisseurs,

les immeubles de bureaux ne sont pas directement « commandés » par les sociétés qui les occuperont. Celles-ci font donc appel aux space-planners pour adapter aux spécificités de leur organisation interne les espaces neutres (ou « bureaux en blanc ») des builders.

36. Cette démarche, qui rapatrie des configurations urbaines – rues, places, seuils – à l’intérieur même des bâtiments, s’inscrit dans la continuité des propositions formulées dès 1953 par les architectes du Team X pour compenser les simplifications morphologiques de l’urbanisme moderne. Elle sera mise en oeuvre en France au tournant des années 1970, mais plutôt pour des programmes de logements ou d’écoles.

37. Voir L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 165, janvier 1973.

38. « Architectures de bureaux, un bilan et des tendances », Techniques & Architecture, n° 337, septembre 1981.

39. L’Empire du bureau : 1900-2000, musée des Arts décoratifs, Paris, Berger-Levrault, 1984.

40. Lieux ? de travail, Galerie du CCI, Centre Pompidou, Paris, éditions du Centre Pompidou, 1986.

41. Pan Bureau, 1985 et 1988, Ministère de l’Équipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports.

42. Colloque des 27-28 novembre 1985, préparé par sept missions : évolution du travail, informatique, matériaux, communications, biotechnologies, ressources culturelles, consommation.

43. Vingt ans plus tard, les mêmes agences seront sollicitées pour installer respectivement le siège français de Virgin-EMI dans un ancien dépôt de bus RATP (118-124, rue du Mont-Cenis, Paris, 2005) et celui de BNP-Paribas dans d’anciens moulins à farine (Pantin, 2009).

44. Voir Jacques Bonnet, « L’évolution du marché des bureaux en France et à l’étranger », Géocarrefour, vol. 78/4 | 2003, mis en ligne le 21 août 2007 (http://geocarrefour.revues.

org/335).

45. Voir Philippe Dehan, « Transformer des bureaux en logements », AMC, n° 66, novembre 1995.

46. Jacques Darmon, Rapport du groupe de travail sur l’avenir du parc de bureaux vacants, rapport au ministre du logement, Paris, ministère du Logement, 1994.

47. À ce sujet, voir « Façades et façadisme, entretien avec François Loyer »,

Architecture Intérieure Créé, n° 289, 1999 ; Francis Rambert, « Façades ou façadisme ? », d’Architectures, n° 91, mars 1999.

48. Voir Florentin Collomp,« La vie quotidienne des sans-bureau-fixe », L’Expansion, 22 février 1996.